6 12月31日(金) パハルプール

起床(0430)ボグラ・ホテル発(0800)パハルプール(1000~1123)昼食(1340~1425)ダッカ・ホテル着(2110)

6-2 道々

ホテルを出ると白い旗があちこちで目に付いた。選挙ポスターなのだそうだ。人の顔とマークが印刷されていた。このマーク、サッカーボールだったり、鶏だったり、人によって異なっていた。

舗装道路からガタガタ道に入る。揺れが一段とひどくなる。

この辺りも畑地帯で、緑緑していた。そこで働く人たちは家族なのだろうか。それとも共同体なのだろうか。

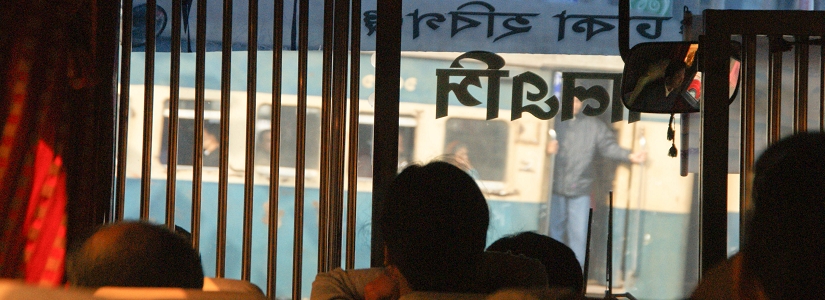

そんなことを考えながら周りの写真を撮っていると、初めて踏み切りストップとなった。列車が通って行った。これまで線路は何度も目にしていたが、廃線ではなかった。ただ、バスの座席が後ろなのでうまく撮れなかったが。

ただ不思議なのは、列車が通り過ぎて線路まで来ると、その線路にたくさんの店が並び人々が行き来していたことだ。あの列車はいったいどこを走ったのだろう。

この辺りは繁華街らしく、たくさんの人と店があった。

教会もあった。その角を曲がると更に狭くて悪い道になる。バスは道に迫る木の枝を擦りながら走るようになった。

やがてバナナやサトウキビの畑なども見られるようになる。

6-3 パハルプール(1000~1123) 255

255

狭い道を進むとやがてそれらしい遺跡の姿が見られるようになる。

入り口に着いたと思ったが、バスは遺跡を巻くように更に進んで、ようやく駐車場へと着いた。ここには珍しく大型のバスが2,3台止まって現地の観光客もいた。

ここは1985年に世界遺産に登録された仏教僧院跡。パーラ王朝の第二代王ダルマパーラによって770年から建立が始められた。その後は息子に引き継がれて形を整えていった。177の僧坊、72の台座、中庭、仏舎利塔が、一辺330mの四角形の敷地内にあるという壮大な物だ。中央にあった大塔は、現在は高さ約20mの基礎部分が残されているのみだが、当時はこの上に高い楼閣が建てられていた。

これらの伽藍配置は、インド仏教末期の典型的な配置図であると言われる。また、この建築様式は、ミャンマーのバガン、インドネシアのロロジョングラン寺院、カンボジアのアンコールワットにも影響を与えたと言われる。

最盛期には1000人もの僧がここで修行を積んでいたといわれている。

が、11世紀末に興ったセーナ朝によるヒンズー教化、13世紀初頭に始まるイスラムの支配により次第にその勢力を失い、ついには放棄されてしまう。

やがてこの僧院は深いジャングルに包み込まれていくが、19世紀初頭からイギリス人による発掘が始まり、1923年からインド考古学局などにより本格的な発掘調査が始められた。ただ、資金難などで、50%くらいしか進んでいないのだそうだ。

ここにもテラコッタのレリーフが多数あり、その数2800枚にも及ぶ。

より大きな地図で パハルプ-ル を表示

6-3-1 博物館(1006~)

庭がきれいに整備されている。手入れをしている人もいる。

ここには発掘された物が展示されている。撮影禁止のため写真はない。

入るとすぐにブロンズの腕のない上半身のブッダ像がおかれている。他にも数体の仏像がある。

まずは、ヒンズー教関係の部屋。砂石やレンガの像やレリ-フ、かけらなど。黒石の彫像もある。METARUやIRON製の像もあった。

ヒンズー教関係のテラコッタなどが展示してある部屋に行く。ここには、テラコッタの装飾がある。レリーフの中には、神や踊る人、動物などがあった。これらはオリジナルの物だという。さらには、壺やランプなどの生活用品やおもちゃ等もあった。

それから、彫像が並べられている部屋に入る。部屋と言ってもドアなどで仕切られているわけではなく、何となく仕切られているだけ。ここには、砂石や黒石で作られた像が並んでいた。VISNU、SURYA等に混じって仏陀像が3体あった。が、ヒンズーのに比べて5cm程度と小さい。

6-3-2 大塔跡

僧院の中央に大塔がある。ここも周りのいずれからでもお祈りができるように四方が同じように造られているのだそうだ。

外壁は仏像やヒンズーの神、動物、植物などをかたどったテラコッタのレリーフで飾られている。これが2800枚だとか。かつては盗まれたのも多かったというせいかどうか分からないが、警官なのか警備している人が立っていた。

テラコッタのレリーフは、一番下のはレプリカだが、上の方はオリジナルのものだそうだ。確かに下の部分の物ははっきりとして見やすくなっている。

それらには、仏陀の顔ヒンズー教の神々、おもしろい動物や、人の姿が見られる。中には横にされているものもあり、何かいい加減さが感じられた。が、レリーフの緻密さよりもその表現されたものの面白さを味わうには十分の内容だ。

これらは、螺旋階段を上るように上へ上へと上がっていく途中で見ることができる。また逆に下るときにも同様に見られる。つまり、周りはテラコッタの帯で囲まれているようだ。

noriはもうこれ以上、上には行けないという最上階まで上った。

6-4 道々

また狭い道を進んでいく。サトウキビも収穫の時らしく、自転車の後ろにこれでもかというように山積みして運んでいる。よく倒れないものだ。倒れないといえば、畑に数本ずつ結わえられている物が見られたが、あれもサトウキビなのだそうだ。倒れないように工夫しているとか。

また、バナナも植え付けられていた。バナナは一度実を付けるとそれで終わり。また新しいのを植えるのだそうだが、その辺りきちんと管理されていた。

また、写真にはうまく撮れなかったが、牛の糞の乾燥の仕方で、ここで初めて棒に付ける一般的なタイプではなくて壁にくっつけるタイプのを見た。これはどこだったかでも見たことがある。

教会の所へくるとようやく広い道にでるのでホッとする。

踏切の写真撮影のためストップ。さっき列車が通った踏切だ。線路の上で商売をしているのでそれの撮影タイムということだ。この人たち、列車がくると急いで片づけるというのだが。それにしてもなんと逞しい人たちだ。

ここには花屋もあった。貧しくても花を買う余裕もあるということか。というより、貧しいと思っているのは我々だけかも知れない。

このバスストップの間に、ガイドさんが現地のお菓子(クッキー)を買って配ってくれた。おいしかったので、これをお土産にすることにした。

しばらくしてまた市場を通った。大根やカリフラワー、香辛料などが並んでいた。

バスやトラックの荷台もすごい。たわわになった人々。バスの上は座席より安いと言うが・・・。トラックのペイントもそれぞれに個性がある。

バングラデシュへの旅 前説

バングラデシュへの旅 前説